新しく大きなサイズの経本を購入しました。字のサイズも大きく読みやすいです。

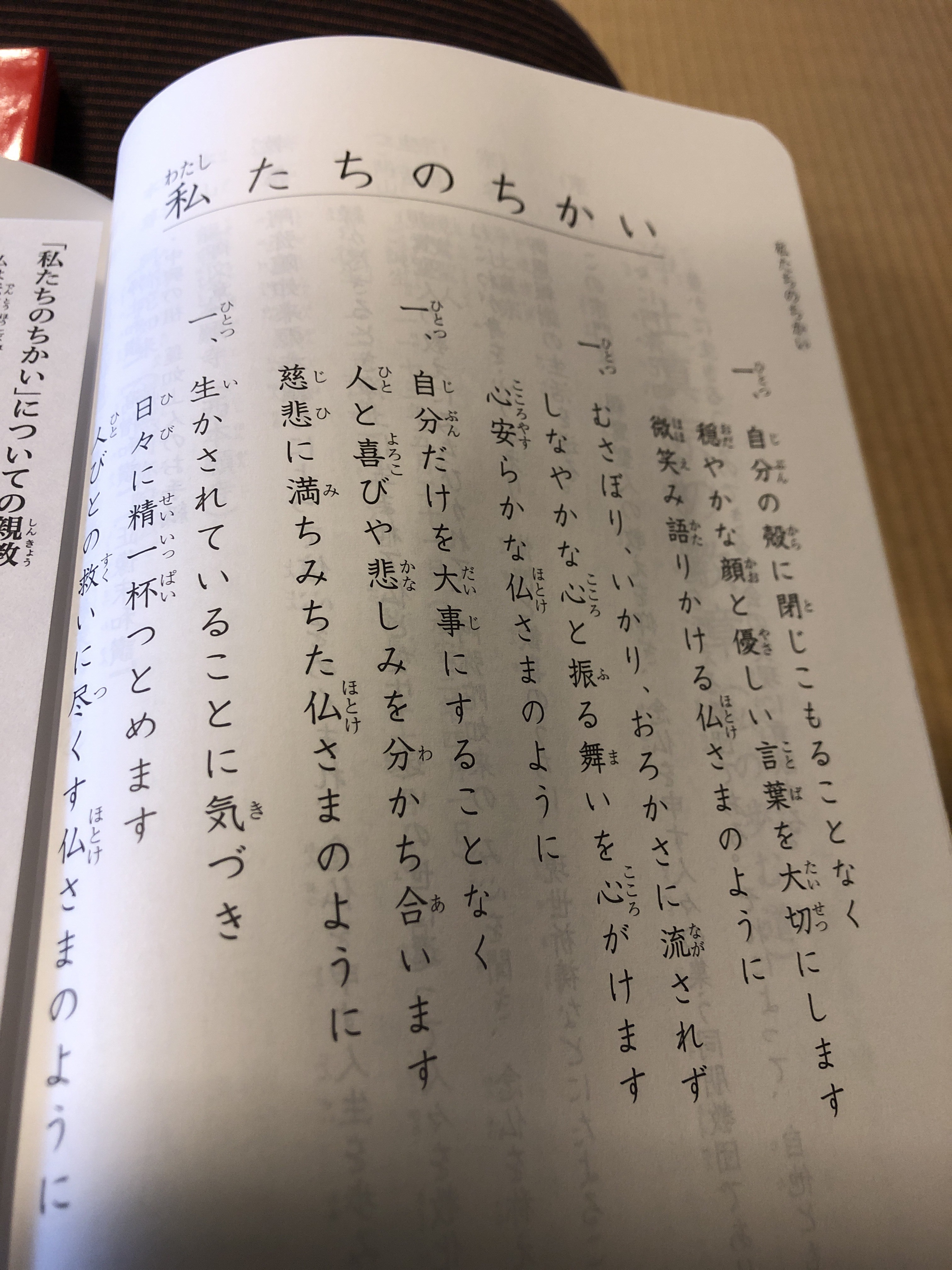

また、お参りの際にいっしょに読む「私たちのちかい」という文章も加えられています。

さっそくお彼岸の法要で読んでみます。

さまざまな解説本では目にしたことがあるお仏壇の飾り方についても挿絵がはいっており、これは喜ばれるのではと思います。

新しく大きなサイズの経本を購入しました。字のサイズも大きく読みやすいです。

また、お参りの際にいっしょに読む「私たちのちかい」という文章も加えられています。

さっそくお彼岸の法要で読んでみます。

さまざまな解説本では目にしたことがあるお仏壇の飾り方についても挿絵がはいっており、これは喜ばれるのではと思います。

8/3の寺子屋を主催した西法寺仏教壮年会で慰労会をしました。

住職含め8人が参加。寺子屋はみなさんのおかげで大成功でした。来年ももちろんやりましょうということで一致。

地域の話題満載で、知らないことをたくさん教えていただきました。

地域の盆踊りをしたい

灯籠流しの際に読経してほしい

グランドゴルフ大会をしよう

などなどたくさん要望がだされました。

地域のよりどころ、あってよかった西法寺をめざしておりますので、みなさんと相談しつつできることをやっていきたいと思います。

網代布教所(道場)にホワイトボードを設置しました。

長い間お世話になると思いますが、よろしく。

門徒の方の家に届け物にうかがったところ残念ながらご不在。メモを残そうと思ったら紙がなく、ご近所のご門徒さんのところへ。メモをいただいてお邪魔しましたとでようとすると、

「毎日悩んでるだがぁ」

10/26-27に予定している本山参拝に行くか、どうするか、ということでした。

商売されている方で、土日は休みではありませんが、お参りしたいという気持ちがつよいようでした。大事な方の25回忌の節目になるからと。

そういう話をうかがうと、有意義な旅行にしなきゃと思うのでした。

葬儀とは何か、お墓とは何か。

歴史を重ね育まれてきた文化だと思います。

その形は時代、社会のあり方、家族形態などによって変わるものです。

数十年前までは、地域で葬儀を出し、葬儀会社も地域の中から生まれたそうです。現在、葬儀は大手も含め葬儀会社に委託され、お寺への連絡も葬儀会社から来るケースがほとんどです。

私自身で考えてみても、おおよそどの程度の金額が葬儀にはかかるのか、書物などで平均値は知っていても、ご門徒のみなさんの負担はどのくらいか、それをどう思っているかについてうかがったことがありません。先日、ある葬儀会社の方に、今主流となっている家族葬は60から80万円程度で行なっていると教えていただきました。そこにはお寺へのお布施やそのほか、飲食などにかかる費用は含まれていません。

お墓についても、次の世代と同居されている方はまだ安心のご様子ですが、そうではないない方の間からは、お墓をどうするか心配の声が聞かれます。

岩井に帰ってきて1年と数ヶ月。

これまで十分考えきれずに葬儀・お墓への納骨など勤めてきました。うまく読めるか、何を伝えられるのかが関心の中心であり、それは今後も変わりませんが、もっと視野を広げないと役割を果たしたといえないと感じます。葬儀・お墓についてよくよく考えなければならないこと、知らないでは済まされないことが多くあります。

とりあえずインターネットで近年のお墓・葬儀事情を取り上げた書を4冊購入し、昨日から読み始めました。

この秋、ご門徒さんから話をうかがうとともに、各地の実践からも学んでいきたいと思います。

今日の午前中、法事がありました。

海はこれから漁業の時期。晩秋がお父さんのご命日でしたので漁に出る前にされたのでした。

網代、田後地区ではインドネシアから若者たちを3年交代でうけいれています。

今日お見えになった漁師さんによると、「みなよく働いてくれる。来てすぐは国が恋しく、帰りたいといっているが、3年も経つと、もっといたいといってるよ」

カニのシーズンは11月からです。「カニを高く売りたいが、高すぎると買えなくなる。難しいだがあ」

カニ漁にはもろもろ約束事もあるそうで、漁師さんのご苦労には頭が下がります。食べ物を粗末にしてはいけないですね。もっとも松葉カニを食べることは滅多にありませんが。

今日お参りの漁師さんは8/31に出港されるそうです。どうか気をつけて。

坊守です。

朝夕はめっきり涼しくなってきました。庭仕事にとりくむ元気もでてきました。蚊も活動を再開しているので、気をつけながら。

今朝は中庭の水まわりを掃除していると、広くなった水面をめがけてトンボがアタック!

どうやら、たまごをうみにきたようです。春先に手水鉢(ちょうずばち)の底と泥をかきだしたら、ヤゴが何匹も這いだしてきたので、あわてて戻したことを思い出しました。手水鉢はもともと神前や仏前で口をゆすぐためにあったそうです。みなさん知ってました?

小さなスペースにもいのちの循環があるのですね。

仏教では生き物を生まれ方によって4種類に分類しているそうです。胎生・卵生・湿生・化生の4種。トンボは、卵生になるのかな。

ここの主だったカエル氏は、長雨の間にどこかに出かけたまま帰りません。宿替えしたのかなぁ。

県内本願寺派寺院で活動する仏教壮年会の研修会が鳥取市鹿野町でありました。

午前中の講演をうけ、午後はお墓や仏壇、終活についての参加者同士の意見交換でした。

地域に風習として受け継がれるお盆の迎え方、お墓に見栄をはってしまい後悔した体験談、仏壇をもつ家が減り、手を合わせる機会がなくなりつつある日常を心配しているという声、はじめは救われたいと思ってたくさんの念仏をしていたが、だんだん心境に変化があらわれてきた、などなど。

「そもそもお墓のなかった地域で、家族のお墓ができはじめたのは近年。遺骨の一部をお寺にもっていき、遺骨で仏さんをつくるようになり、現在3体目をつくっているところ」といった話もありました。

私などは数年前まで、阿弥陀さん、はぁ?

でしたから、みなさんのお寺トークを興味深く聞かせていただきました。

西法寺から参加していただいた方と、会場となったお寺の駐車場で案内をされていた方はなんと職場の同僚同士。どこのお寺の門徒なのかといったことは会話ではでてこないでしょう。お互いにびっくりされていましたが、これからはお寺トークができるのかもしれませんね。

本日は8月3件目となる葬儀がありました。

お孫さんに聞くと、「夏休みはいつも実家のおじいちゃんのところに行くのが楽しみでした。いい思い出しかない」と別れを悲しんでおられました。

そういってもらえるじいちゃんは幸せだったに違いない。

涙の中にも感謝を感じる1日でした。

地元から旅立って新しい場所を故郷にする人、残って人生を送る人。それぞれだけど、この岩美町はいつでも帰ってこれる故郷としてあってほしい。

地域のため、自分にもできることをさせてもらおうと思わされた今日の葬儀でした。

合掌

坊守です。ご無沙汰です。

先週末、道の駅のお花コーナーに栗の枝がありました。

ちょうど、関西にいるセンパイご一家が立ち寄ってくれる予定だったので、我々の古家の玄関にいけました。

短時間でしたが、わははははーっと、笑顔をかわして、5時の鐘もついてもらって、ホッコリしました。

10年、20年来の友人たちは、ふだんは遠く離れていても、身近な存在です。

ことしの盆参りロードの車内では、そんな友人の1人が編集制作して送ってくれた、上方落語の特別版を聴いて走りました。何が「特別」って、お寺やお坊さんが出てくる落語ばかりなんです。

人生の路線を切り替えた私たちの決断を、おもしろがりながら応援してくれる友人たちの、ありがたいこと!

わたしたちは、そんな友人たちにとってどんな存在になれるのか? 時々意識しながら、やっていきたいと思います。

お寺落語、面白いですよ。いつかお寺で、みんなで聴けても良いな。

網代を歩いていると猫の親子に遭遇。

実にかわいらしい。

子猫は5匹のようです。

岩合さんではないけれど、いい子だねぇといってしまいます。普段はここが寝ぐらかな。

蒸し暑さをしばし忘れます。

さて、草刈りの残りをしてきます。